| 我与亚运, 与“黄龙”与黄龙建设者的缘分 |

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

|

赵雪峰

结 缘

又是一个睛朗的早晨,我一如既往地从家里跑出,轻车熟路地向湘湖跑去。跑到湘湖越王路口的转折处,我眼前一亮,这里多了一块圆形亚运倒计时牌子,是为迎接亚运会刚刚竖起的计时牌,直径5米多高的牌子左侧半圈环绕着7个银色小人,分别是体操、短跑、举重、武术、射击、击剑、射箭运动造型,两个蓝粉参半的扇形上下错落,上边那扇显示日期,下边这扇显示“时”“分”“秒”。

在湘湖的入口立块这么显眼的牌子,谁都明白,第19届杭州亚运会从这一天正式开启倒计时了。从此,我早上跑步每次经过这里,都不由自主地把目光投向计时器,上边的电子数字一秒秒向后退去,日期也在一天一天地减少。

杭州本来就很吸睛,许多市民对自己的城市又非常自恋,随着亚运会的脚步频率加快,人们越发要抓住这个机会再一次把杭州的美景集中展示出来。于是,各种风景图片、动画、美片铺天盖地,既美不胜收也目不暇接,吊足了世人向往杭州的胃口。的确,杭州有值得“自恋”的历史和现在,也有“自恋”的资本和实力。

在一组杭州美景的美片中,我又一次看到了改建后的黄龙体育中心。

听说黄龙体育中心将在亚运会中承担足球、体操等项目,忽然觉得我和那里的缘分不浅——14年前的1999年,我在浙江青年报社做首席记者,也是在这个季节的一天下午,我骑着自行车从莫干山路250号的报社出发,绕过宝石山,专程采访正在建设中的黄龙体育中心。那时的黄龙体育中心周边大都还是农田,体育馆已粗具规模,这是我平生见过的最大体量的未竣工建筑物。工地上塔吊高耸、机械轰鸣,我在钢筋、水泥等建筑材料中穿梭,时而站上沙土堆,时而登上脚手架,围绕着这个庞然大物,我绕了两个多小时,拍了不少工人劳动的场面和工地场景,又坐下来画了一张大场面全景速写。事后得知,黄龙体育中心是当时浙江省规模最大、功能最全的现代化体育设施。

因为有过第一次缘分,我对黄龙体育中心开始关注,一有它的新闻、消息赛事、演唱会,我都注意浏览,毕竟在它没有落成之前,我看到过它的雏貌,画过它的速写,拍过那么多工地照。后来几次到它对面的浙江省图书馆借书,到附近的世贸中心看展,我都要在黄龙体育中心逗留一阵,如果时间允许,我还围绕体育场馆走上一圈,凡是有楼梯没围栏人能上去的地方,我都上去向周围张望一下,用手机拍拍附近的景观。遗憾的是,从来没有走进建完后的体育馆内。

续 缘

机会来了,2021年1月上旬,我接到浙江省漫画家协会秘书长邹强的电话,说是本月13日要去黄龙体育中心为工人画漫像。现场画漫像这种事我参加过许多次,到农村给老百姓画,去部队为官兵画,进校园给孩子们画,去图书馆为市民画,最多的是在展览会上为参观群众画。

听到要去黄龙体育中心画像,我喜不自胜,终于有机会走进黄龙场馆里一睹芳容了。那天,由浙江省漫画家协会主席陶小明带领我们几位在杭的肖像漫画家,来到黄龙体育中心。

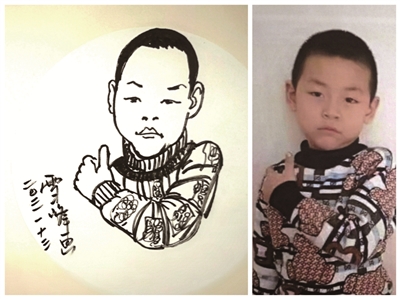

终于走进24年前相识又不熟悉的黄龙体育中心的心腹。黄龙体育馆为了第19届杭州亚运会正在改建。我还没来得及仔细观看改建中的场馆模样,工人们就围拢过来,听说我们要为他们画画,他们纷纷抢着给我们当模特,我们马上坐下来,面对工人画起来,大家很快分别画了一些工人的漫像,主办方觉得人太多,这样画过于分散又太耗时间,于是让没有机会轮到的工人集中横列站在我们对面,中间摆上十几米长一米多高的图板,我们对着工人们,中间隔着画板,各自站好位置,一排画家对应一排工人,一个接一个地画起来。工人们精神饱满,气定神闲,这种场面是我几十年美术生涯从来没有见到过的,虽然我在现场画过无数幅人物肖像漫画,从东北画到海南,从东海之滨画到雪域高原,漫画对象也从母亲怀中哺乳的婴儿画到苍苍白发的百岁老人,可是,那些画大多在室内一对一地完成,如此壮观的大场面我还是头一次经历。工人们头戴安全帽,身着工作服,那种风貌,让我们非常振奋,手中的画笔也异常灵动。先是眼睛扫描对方的五官位置和形象特点,传输给大脑,大脑发出驱动指令,传导到手,嚓嚓嚓,很快一幅漫像就呈现在面前了。旋即,眼睛再去扫描下一个对象……我们几位画家不一会儿就把几十平方米的画板画得满满的。

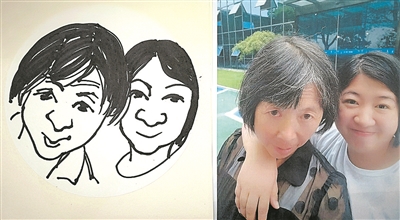

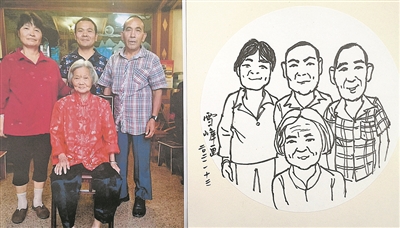

画的同时,工人们和我们聊天,他们说,已经有一年多没回家了,因为工地施工太忙,春节也都是在工地过的,因而非常想家,说着说着有人眼睛湿了。忽然,一位工人把手机递给我,说这是我的孩子,前天我和他视频时截的图,看看能不能给画一张。这还有啥说的!我没有迟疑,接过手机,不到两分钟就把小家伙画得了,他急忙抢过手机打开视频给老婆看,这一下不得了,所有工人都受启发,纷纷掏手机、找照片,有的让我画妻子,有的让我画儿子,其中一位安徽老乡,手机里只有妻子的照片,他觉得应该把老母亲一起画上,马上通知媳妇用手机自拍一张合照发过来,妻子很快传来现场,我接过手机画了起来。这位工人说,他出来打工,家里留下妻子操持家务,接送孩子上学放学,还要伺候生病的老母亲,自己除了定期寄点工资,什么也帮不上。有一位工人,将他手机里存的老婆、孩子、还有父母的全家合照摆在我面前,我照着手机把这个组合全部临摹下来。工人们非常激动,有的把家人照片和我画的画拼接在一起发给家人,有的找来打印机,把画好的漫画打印出来,说等回去,挂到工地的临时宿舍里。

缘 满

不单是工人们很激动,我们也被这种场面感染着。活动结束时,我和同去的漫画家说,今天咱们的活动好有意义,能为亚运场馆改造工程施工人员画漫像,是件很特殊的事件,也是重要新闻,如果有记者写稿,这样的新闻事件,估计新华社能发通稿。没想到,这事真的让我言中了,第二天,有关我们为工人画漫像的新闻在各大媒体上相继报道。我在2021年1月14日发的微信朋友圈写道:“不是我有先见之明,这是新闻的力量——为不回家过年的农民工画漫像,这本身就是独特新闻。”我当天预言,“这次活动能上新华社通稿!”。果不其然,我判断对了,那天(14日)《浙江日报》一版发表了题为“画下全家福 工地送祝福”的图片新闻,紧接着人民网转发,继而新华社面向全国发了通稿,《浙江工人报》也于当天在一版转发了通稿。

我想,虽然我没有直接参与亚运场馆的建设和亚运会宣传,但是我宣传了亚运场馆的建筑工人,给他们画像,也是间接地为亚运会作了一点贡献。后来和外省的漫画同行聊起这件事,我自豪地说:“大场面的面对面,工人列队,画家列队,中间是画板,这样的阵势你见过吗,全世界有过吗?假如有,是画农民工吗?是在工地上吗?是漫画吗?”

后来我又想,那些现场给我们做模特的工人中,绝大部分在我画他和画他们家人漫像的一年之后才与家人完成了真正的团圆。他们在想家的时候或者家人想他们的时候,是不是拿出手机视频,如果信号不好,就翻出照片或者漫像看上一看,我不得而知,但我相信,不论是家人还是他们自己,在亚运会期间,坐在电视机前观看黄龙体育中心比赛项目时,一定能想到在那里工作的日日夜夜,想到那骄阳似火的白天和弧光闪闪的夜晚,想到那时心中的故乡圆月,倘若能够想到工地上曾经来了几位画家,给他们画过漫像,还给他们的家人也画过,我们该有多么的幸福和骄傲啊!也许那些画一直被他们保存着,抑或永远留在记忆中。